通俗的说,古籍目录是记录古籍的账簿,并且形式多样,既有只著录书名、卷数、著者、版本信息的简明目录,又有记录了后人题跋题款题识及行款和版框尺寸的善本目录,还有详略不同的提要、叙录、书志型目录,乃至配备了古籍书影的图录型目录。古籍目录形式上的演变和发展,是要更加客观、全面的揭示古籍。编制得体的古籍目录,能够促进古籍研究和保护工作的发展;反之则会起到迟滞、阻碍的作用。因此,古籍目录应当与时俱进,不断提高编目质量和服务功能,以适应古籍研究和保护工作的发展需要。我想就当前古籍编目和相关领域的一些问题,谈谈自己的意见。不当之处,希望大家批评指正。

一、古籍目录应该重视配补本

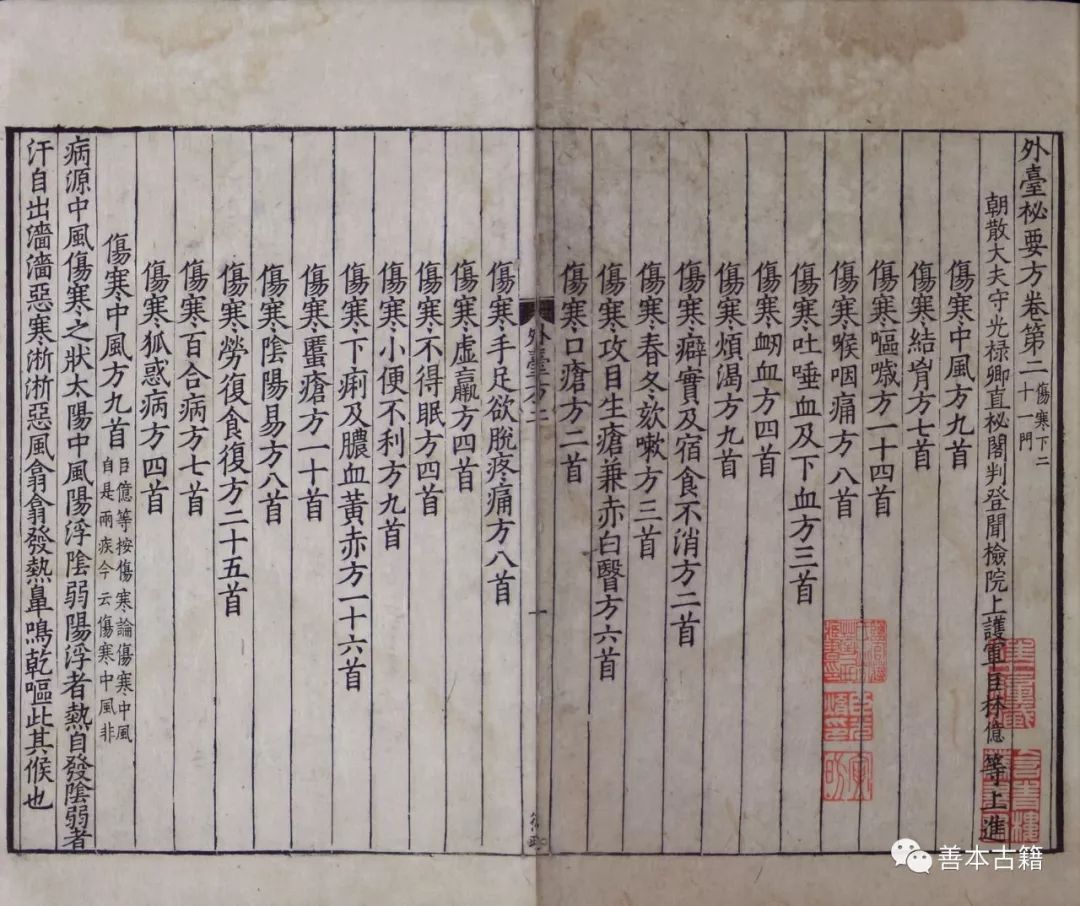

近几十年来的一些主流古籍目录,在著录宋刻残本配补它本古籍时,往往只标注宋刻本的行款及尺寸,即使宋残本占比很低的古籍,仍旧如此。例如《外台秘要方》,存三十六卷,宋刻本只有五卷,其他三十一卷配补明、清抄本;《王黄州小畜集》宋本残存仅三分之一,其他卷配补清呂無党吾研斋抄本;《王建诗集》十卷,七卷为清抄本等等。由此延伸,一些影印古籍的牌记,在标注底本时,遇到宋刻配补它本时也是仅标注宋本,不言其他。此类与实际使用底本大不相符的牌记,非但起不到版本提示作用,且有误导读者之嫌。究其原因,与传统古籍编目思想中的“佞宋”情结不无关系。

因各种原因,不少宋刻本到元明时期已残缺不全,为其配补者大多为明清时期的藏书家和学者。明清距宋较近,与残缺古籍有关的文献资料远比今日丰富,配补起来比较容易。所配缺卷的来源大致有三类,一是其他宋刻本或元刻本、元抄本;二是影宋刻本、影宋写本;三是直接或间接源自宋本的明清刻本、抄本。仅以《中国版刻图录》所收宋版书为例,共计191种,残缺者94种,将近一半;残缺的94种经配补者41种。此41种配补本之单行本已佚,仅靠依附的母本而保存下来,实属不易。佞宋思潮下的古籍书目著录方式,亦延及明清本古籍,对配补之书均不注行款尺寸。据某图书馆古籍善本书目记载,该馆配补本古籍善本总数不下七百种,并且其中多数原本已佚。这些配补本具有极高的版本价值,有些甚至超过了母本,是中国古籍发展史和古籍版本学研究的重要史料。例如国家图书馆藏宋刻本《图画见闻志》六卷,残存后三卷,卷一至三配补元抄本。重要的是,此残宋本有明代影刻全本;配补之元抄本抄自另一宋刻本,文字有所不同,具有极高的版本价值。此类情况还有许多。然而,因古籍书目的著录未加重视(似未计入该馆古籍善本总数之中),相关古籍图录亦不提及,致使这些珍贵史料长期信息不明,未能发挥应有的作用。

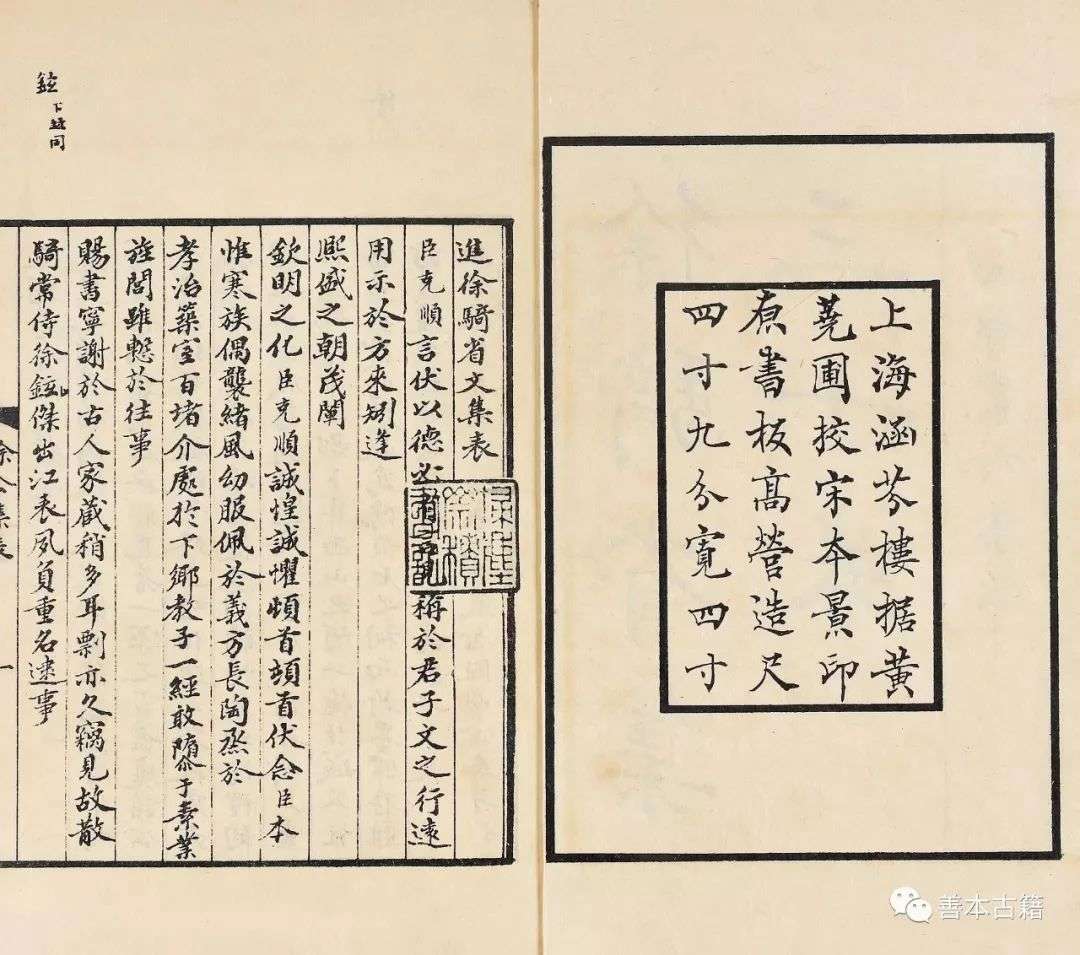

古籍目录是什么时候开始著录版框尺寸的,我没有考证过,但1919年开始编辑出版的《四部丛刊》,牌记中就标记了影印底本的版框尺寸;1928年出版的《盋山书影》著录了所收古籍的行款和版框尺寸;1941年出版的《明代版本图录初编》也标注了版框尺寸。古籍目录著录行款和版框尺寸,是一个巨大的进步,为目录的使用者,尤其是见不到古籍原书的使用者,提供了快速区分古籍版本的捷径。但近几十年以来的主流古籍目录,非但著录版框尺寸的甚少,并且没有在此基础上更进一步著录古籍的开本尺寸,这是个很大的问题。首先,现代图书版权页中必须填写的一项就是开本尺寸,古籍编目也不应例外,需要尽快标准化。再有,图书制作前的装帧设计,首先要决定的也是开本。中国古籍难道与此不同,刻印者不用考虑书的大小,只需制订版框的尺寸?显然不是。回顾中国书籍发展史,再与西方相对先进的近现代书籍比较,二者的发展脉络大致相当,并无明显差别。只是以往的版本研究和编目者,忽视了古籍制作中的一个重要环节----装帧设计。

现代图书的装帧设计,是对一部书的整体设计,其中不仅包括封面设计,还包含了正文的版式设计:多大的开本、多大的版心,版心与成书尺寸的比例、相对位置等等,不仅是设计者十分重视的元素,也可能是作者、出版者的独出心裁。古籍也是如此,开本大小、版框尺寸、字体、字号大小、行款,都是古代刻书者要考虑的问题。这些问题与图书的内容、读者对象及刻印者的身份、审美观、经济状况有着密切关系,很有讲究。例如国家图书馆藏宋刻元修本《春秋经传》,开本尺寸高约41.7厘米,版框高却是21.3厘米,仅占成书尺寸的一半多一点。除天头地脚外,书叶左右的空白面积也很大。版框内字大行稀:每半叶八行,行十七字。如此做法颇费纸张,但却显得疏朗大气,赏心悦目,极具特色。更有甚者,宋刻本《国语》,版框尺寸高21.8厘米,宽15.4厘米;开本尺寸高45厘米,宽31.5厘米,高度和宽度均为板框的两倍有余,书叶留白面积是版心面积的3倍多;元刻本《古迂陈氏家藏梦溪笔谈》,每叶版框高15.5厘米,宽10.1厘米;开本尺寸高42.6厘米,宽28厘米,高度和宽度接近板框的三倍,书叶留白面积多达版心面积的6.6倍。在现代书刊中,小版心大面积留白,也是常用的一种设计风格,这种风格往往与图书的内容遥相呼应,相得益彰。如果古籍书目只标注版框尺寸,不注明开本尺寸,就显示不出应有的版面效果,原书的装帧设计理念也就无从说起。古籍书叶大面积留白的异类版式,是一种艺术表现特征,在古籍中虽属少数,却也有一定的数量,具有代表性的如宋刻本《陈书》《论语集说》《欧阳文忠集》,元刻本《古文会选》《金史》《叶先生诗话》《周书王会补注》,明刻本《淮南子》《水经》《新刻官板周易本义》,清刻本《觀妙齋藏金石文考略》《涧泉日记》《列子解》《孟子外书》《南楼吟稿》《歐香館集》等。这些版面设计特异的古籍,只有同时参照版框和开本尺寸,才能知晓。古籍中有一种开本很小,便于携带的巾箱本,仅从版框尺寸是不能判断出来的。例如版框很小的《古迂陈氏家藏梦溪笔谈》,开本很大,就不是巾箱本了。

注明古籍的开本尺寸还有一个用途,有利于辨别一种古籍不同的印次。图书的版次和印次,是现代图书版权页中需要标明的重要数据。古籍的版次,有时在该书的序跋或木记、牒文中有所表述,印次则难以判断。古籍目录如果在标注版框尺寸的同时注明开本尺寸,就会对印次的区分提供很大帮助。因为古籍印版只设定了版框以内的尺寸,每一次刷印时,书叶的尺寸可以根据用纸的大小而改变。例如,宋绍兴二十一年两浙西路转运司王珏刻元明递修本《临川先生文集》,国图藏本与江西省图书馆藏本开本尺寸差别较大;宋刻宋元递修本《陈书》,国图本与南京图书馆藏本开本不同;元至正十四年金伯祥刻本《道园遗稿》,国图藏本与北京大学图书馆藏本的开本差异较大;元后至元六年(1340)庆元路儒学刻元明递修本《玉海》,国图藏0915号和3316号本子开本尺寸差别甚大;国图藏明嘉靖十四年袁褧刻本《楚辞》,索书号9851与9852的本子开本差别较大;国图藏明嘉靖十四年吴郡袁氏嘉趣堂刻本《世说新语》,书号3903、192藏本与11933号藏本开本尺寸差别较大,均可能不是同一个印次的本子。此类事例举不胜举。当然,如遇“金镶玉”本子,就得分别测量原书和改装之后的尺寸了。

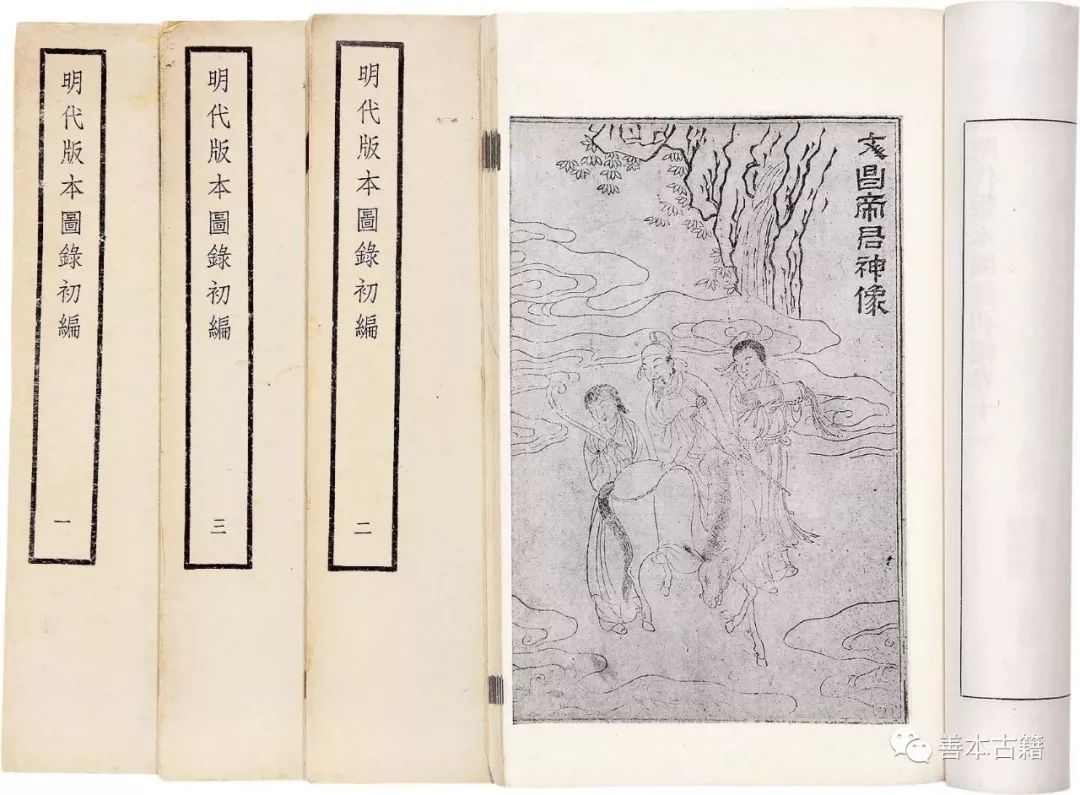

民国时期出版的古籍图录,大多是去除了图像底色的“白纸黑字”图录,古籍书影开本的大小,即是图录开本的尺寸,与古籍原书无关,等同于未注开本尺寸。个别制作精良的图录,采用灰度模式印刷,可以直观显示原书的开本和版框大小,但制作者往往将版框以外的部分裁掉,原书的开本尺寸也就无从可考了。例如1941年开明书店出版的《明代版本图录初编》就是如此。该图录内容精到,采用铜版印制,质量甚佳;然而切掉版框外余纸后,失去了古籍原貌,部分藏书印也被淹没,殊为可惜。《中国版刻图录》亦将版框外部分余纸裁掉,致丧失了一些藏书印和后人题跋信息。其实不仅古籍图录,当时的影印古籍也如此。民国初年董康影印的第一部古籍《刘梦得文集》,请日人小林忠治用珂罗版印制,灰度印刷层次丰富,质量甚佳,不足之处也是裁掉了版框以外的余纸。从日本那一时期的古籍影印图书来看,似未发现此种情况,大概是国内同行特有之意识吧。总之是不重视古籍版框以外的内容。此种意识从本质上看,就是忽视了古籍叶面上的“纸色信息”。这种认知源于照相技术发明前,人们复制古籍时只能采用影刻和影写的原始方式,将底本上的文字、版框等复制下来;纸色的变化等繁复信息无法复制,只能放弃。所以不惟版框以外的余纸,即使版框以内,文字、框线栏线以外的空白处,均不予重视。这种观念导致我们对古籍原貌可能产生错误的认识,并影响到影印图书的制作方式和质量。下面就简要谈一下这个问题。

三、如何理解古籍的原貌

古籍原貌分为初始状态下的原貌和现存状态下的原貌。所谓初始状态,指的是古籍刊印之初的状态:纸白字黑,版面整洁无瑕。现存状态,是指历经千百年后,古籍的纸张泛黄,墨色变浅不匀,书叶出现污渍,甚至破损,其叶面从黑白分明的单色图像,变成层次丰富的彩色画面。二者的主要区别是,现存状态下的古籍原貌,保存了文字、版框、钤印等信息的同时,还保存了岁月留在书叶上的痕迹,即“纸色信息”:纸张泛黄,墨色变浅不匀,书叶出现污渍、破损,后人修裱、补写文字,甚至挖改造假等等。古籍书叶上的岁月痕迹,是我们研究古籍变迁、辨别版本的重要依据,古籍图录和那些传本扬学的影印古籍,均应予以保留。

但是,正如上面提到过的,国人传统的观念是忽视古籍的纸色信息,他们认为古籍的原貌必须是白纸黑字,文字、框线以外的岁月痕迹,统统要去除掉。这就是早年间古籍(或民国文献)影印时的“去底色”或“去脏”。须知,现存状态下的古籍原貌是不可逆的,去除底色的同时,必定会伤及文字,使原先笔画较浅的文字更浅,甚至消失;原先笔划较多,墨色重的文字糊成一团。这是文献影印出版工作中一大突出问题。只有彩色或灰度印刷才能更好的保留古籍(或其他老文献)的原貌,保证影印图书的质量。

直到最近,仍有所谓仿真印制的图书,先去底色,再印上一个假底子,专色墨印刷正文。其结果,笔道不是糊了就是丢失,原书的韵味荡然无存。在科技相对落后的年代,人们在这方面的认知不足,情有可原;然而,今天我们再固守旧观念,不接受新事物、与时俱进,就实在说不过去了。

作者:徐蜀(国家图书馆出版社原总编辑),原载2018年12月7日《图书馆报》

本着文化公益精神,公开发布已过版权期的古籍扫描版资源,所有资源仅供个人研究,请勿商用!

本着文化公益精神,公开发布已过版权期的古籍扫描版资源,所有资源仅供个人研究,请勿商用!

客服